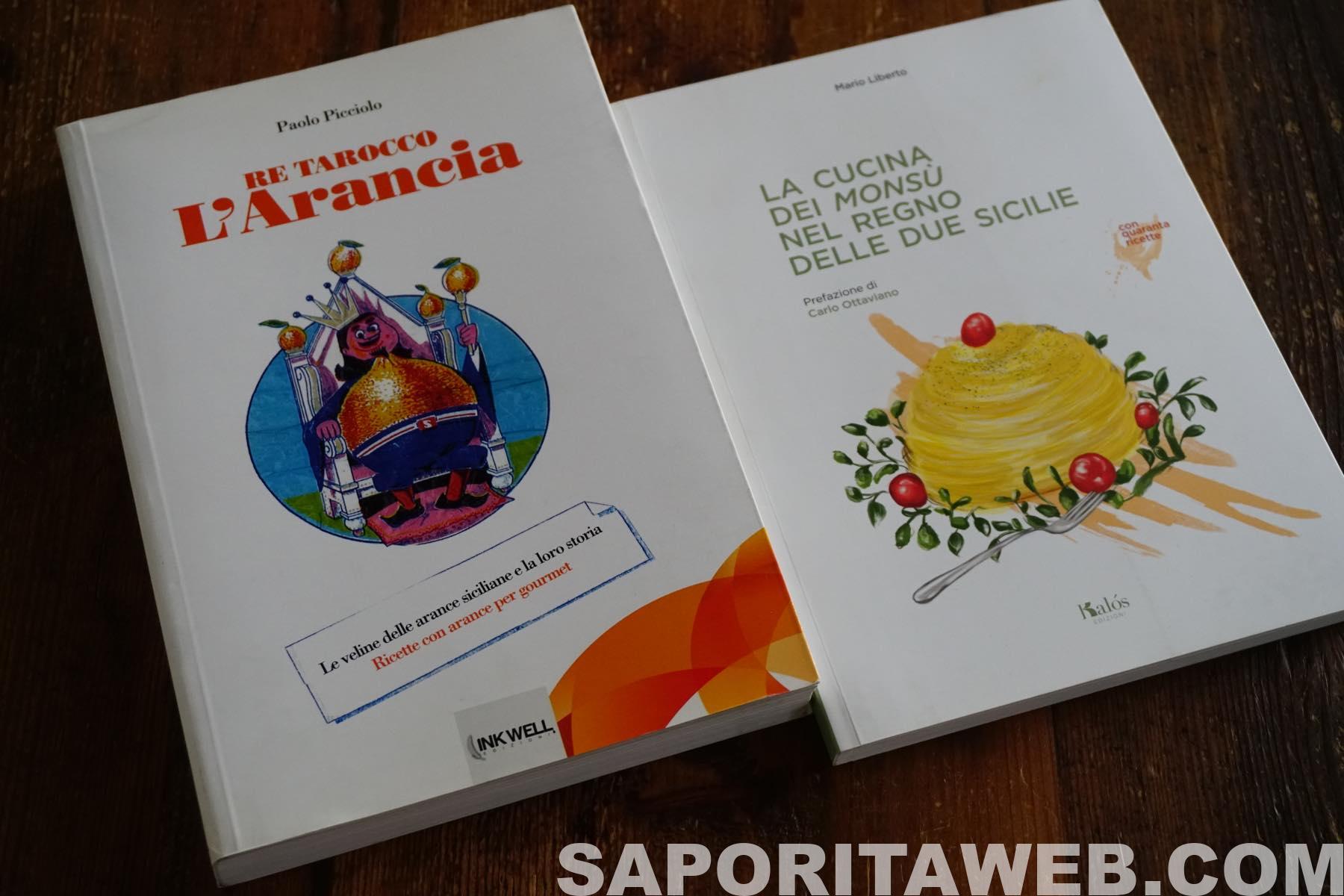

オレンジオタクとモンスー料理。ディープシチリア本2冊

旅先ではできるだけ本屋を覗くことにしている。外国はもちろんだが、イタリアでも、その土地に関連する本は現地書店にしかないことが多い。探せばネット上にもあるが、存在を知らなければ探すこともできないし、検索ワードがずれていたら見つけられない。だいたい、こんなタイトルの本を探すことってまずないだろう、と思うような一冊にシチリアの書店で遭遇した。「Re Tarocco L’Arancia」、“オレンジの王タロッコ”だ。 著者パオロ・ピッチョーロはシチリア生まれ。料理上手な家庭で育ち、やがて、オレンジの包み紙の世界にのめり込んだ。今でこそオレンジは裸の状態で売られているが、ひと昔前は一つ一つ薄紙に包まれて箱に収まっているものだった。生産者や組合はそれぞれのオレンジをカラフルで独創的なデザインの薄紙で包むことで、消費者にアピールしたのである。この本はそんなオレンジの薄紙コレクションをコレクターの協力を得て紹介しているのだが、これがまたバラエティに富んでいて実に面白い。シチリアのシンボル、トリナクリアシリーズ、南イタリアならではの聖人シリーズ、豊満ボディの女性イラスト、著作権問題をクリアしているのか疑問に思うようなミッキー始めとする有名キャラクター、そのほかにも子供シリーズ、動物シリーズと、めくるめくファンタジーワールドが展開される。しかも、限られた色数なのに、そうは見えないのがすごい。世の中には色々なコレクターがいるものだが、こうして一冊になっていればそのオタクな世界を覗き見することができることを実感させてくれる本である。 ちなみに、この本はここで終わりではない。残り1/3ほどはオレンジを使った料理レシピ集となっている。著者とその家族、友人、知り合いの料理人、スローフード協会レンティーニ支部の協力を得て集めたシチリアのオレンジ料理が85品(ジャムやソース、カクテル含む)紹介されている。オレンジが超絶安いシチリアだから生まれた、笑うほど贅沢にオレンジを使いこなしている料理ばかりだ。 もう一つ、同じシチリアの書店で出会ったのが「La Cucina dei Monsù nel Regno delle Due Sicile」、”両シチリア王国のモンスーの料理“。モンスーとは、フランス語のムッシュー(monsieur)のナポリ訛りで、貴族に仕え、館の一切、特に厨房を取り仕切る役のこと。18世紀にナポリ王国とシチリア王国をまとめて支配したスペイン・ブルボン朝のフェルディナンド4世にオーストリア・ハプスブルク家から輿入れしたカロリーナ王妃が初めてモンスーをナポリの宮廷に招き入れたといわれる。当時、フランスは最も洗練された文化を持つとされ、食の分野も然りで、ヨーロッパ各国の宮廷はフランス人またはフランス帰りの料理人を重用した。ナポリ、そしてシチリアの貴族たちも王家に倣い、こぞってフランス人モンスーを雇い入れたのである。フランスのオート・キュイジーヌは特にシチリアの貴族の屋敷の食卓に大きな影響を及ぼし、後に両シチリア王国時代が終焉しても、シチリアのブルジョワたちはお抱え料理人としてモンスーを置いた。手間暇かけた贅沢なモンスー料理は現在もシチリア料理文化の一翼を担っているが、一般の料理店などで出会うことはほとんどない。例えば、歴史あるワイナリー(特に貴族系)などで客人をもてなす時にモンスー料理が供されることはあるが、昨今はケータリングがそれに取って代わることも増えているようで、モンスー料理は徐々に消滅に向かっている。 その消えゆく料理文化の物語をレシピとともに伝えてくれるのが本書である。イワシのパスタやイワシのベッカフィーコなどおなじみのものもあるが、モンスー料理といえばやはり、パスティッチョやティンバッロだ。具を用意して、生地を用意して、型に詰めて焼く。手間がかかる上に、肉をふんだんに使うあたりが貴族的である。しかも、パスタや米と、肉、野菜を一つにまとめてしまうので、ピアットウニコ的メイン料理でもある。他には野菜の前菜、ドルチェを用意すればひととおりのコースになるので便利な上に、見た目も立派。「ガットパルド」ではないが、後年の没落貴族には最低限の威厳を保つのに役立ったのではないだろうか。SAPORITAをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。