トップシェフたちのアマトリチャーナ論

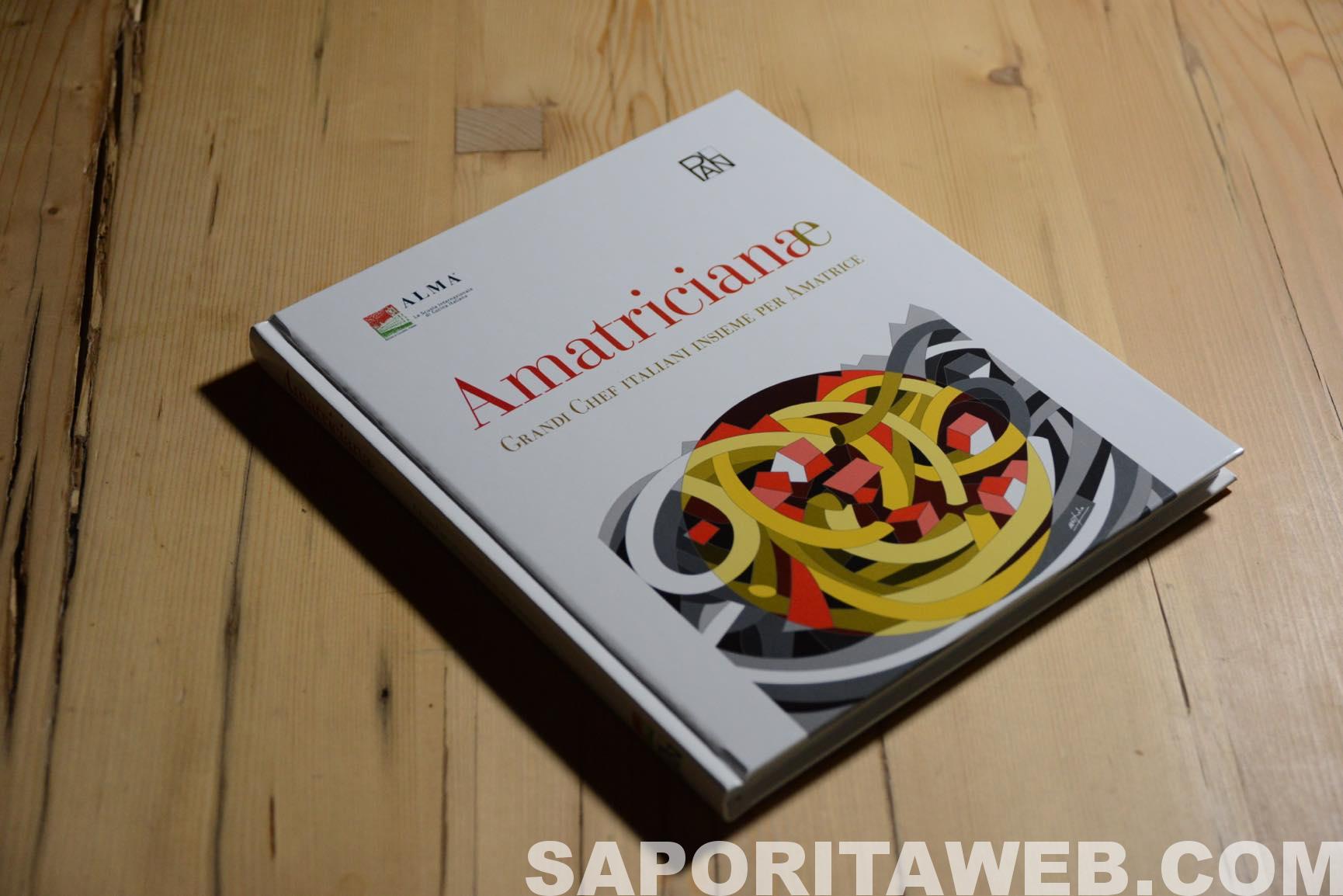

今年で3回目となるアマトリチャーナデイも近づいてきたが、本家イタリアでは例年同様今年も引き続きシェフたちによる支援活動が活発だ。レストランでアマトリチャーナを提供するシェフもいれば、チャリティ・イベントで大量のアマトリチャーナを作り続けるシェフもいる… 続きを読む

今年で3回目となるアマトリチャーナデイも近づいてきたが、本家イタリアでは例年同様今年も引き続きシェフたちによる支援活動が活発だ。レストランでアマトリチャーナを提供するシェフもいれば、チャリティ・イベントで大量のアマトリチャーナを作り続けるシェフもいる… 続きを読む

しばらくクローズしていた銀座サバティーニが10月にリニューアル・オープンするとの話を耳にした。温故知新の東京イタリア料理史でいうならば西麻布にあったチブレオと並んで、いや歴史的にも格的にもサバティーニのほうがやはり上だろう。フィレンツェ・レストラン史… 続きを読む

乾燥パスタ作りの基本は、粉と水を練り、成型し、乾燥させる、の三つの工程で成り立っている。現在のような工場生産になってもそれは変わらない。ただ、19世紀末に動力が人力から蒸気、そして電気に代わり、1980年代以降の化学分析の発達によ… 続きを読む

18世紀から19世紀にかけてのパスタ隆盛は、その料理法のバリエーションが増えたことにも一因する。最も貢献したのは、新大陸からやってきたトマトである。スペインが南米から持ち帰ったこの植物は、当初は毒があるとされ、観賞用にとどまっていたが、品… 続きを読む

ルネサンス期の料理書に出てくるパスタは、基本的に手作りを念頭に置いたもので、貴族など富裕層の厨房で料理人が手がけるものだった。一般庶民がパスタを食べようとすると、職人が作る専門の店で買うのである。とはいえ、高級品だったから… 続きを読む

文化黎明の中世末期から15世紀ルネサンス時代へと移り変わると、食の分野も「シンプルな調理」から「バランスと洗練の料理」へ変遷を遂げていった。この時代に、ガストロノモと呼ばれる美食家、美食研究家が輩出し、各が料理書を表している。有… 続きを読む

中世は、歴史的には灰色もしくは暗黒の時代といわれ、食の分野もその例外ではなかった。飢饉や疫病のせいで人口が減り、農業もふるわなかったからだ。暗黒の中世から脱却した13世紀頃からイタリア半島で食に関する書物が出始めていく。13世紀から1… 続きを読む

すでに冒頭で述べたように、マルコ・ポーロが中国から“麺”を持ち帰って広まったという説は否定されている。ただ、「東方見聞録」には、それらしきものについて語っている箇所がある。この作品は獄中で語った冒険譚がもととなって口述筆記で、写本につぐ写本の… 続きを読む

絹が伝わったシルクロードのように、パスタがたどったパスタロードがある、というのが最近のパスタの歴史論の中核だ。ただそれは、絹の交易といったような商業的なルートではなく、どのようにパスタというものが伝わり、発展していったかを推測し、物語る道だ。道は幾つ… 続きを読む

乾燥パスタの歴史の前に、原料となる硬質小麦がいったいどんなものなのかを知っておく必要がある。乾燥パスタとは、ただ乾燥させれば良いというものではない。それに適した素材、麦を使用しなければならない。それが硬質小麦(Triticum durum)である。おも… 続きを読む