麻布十番ケ・パッキアの流儀

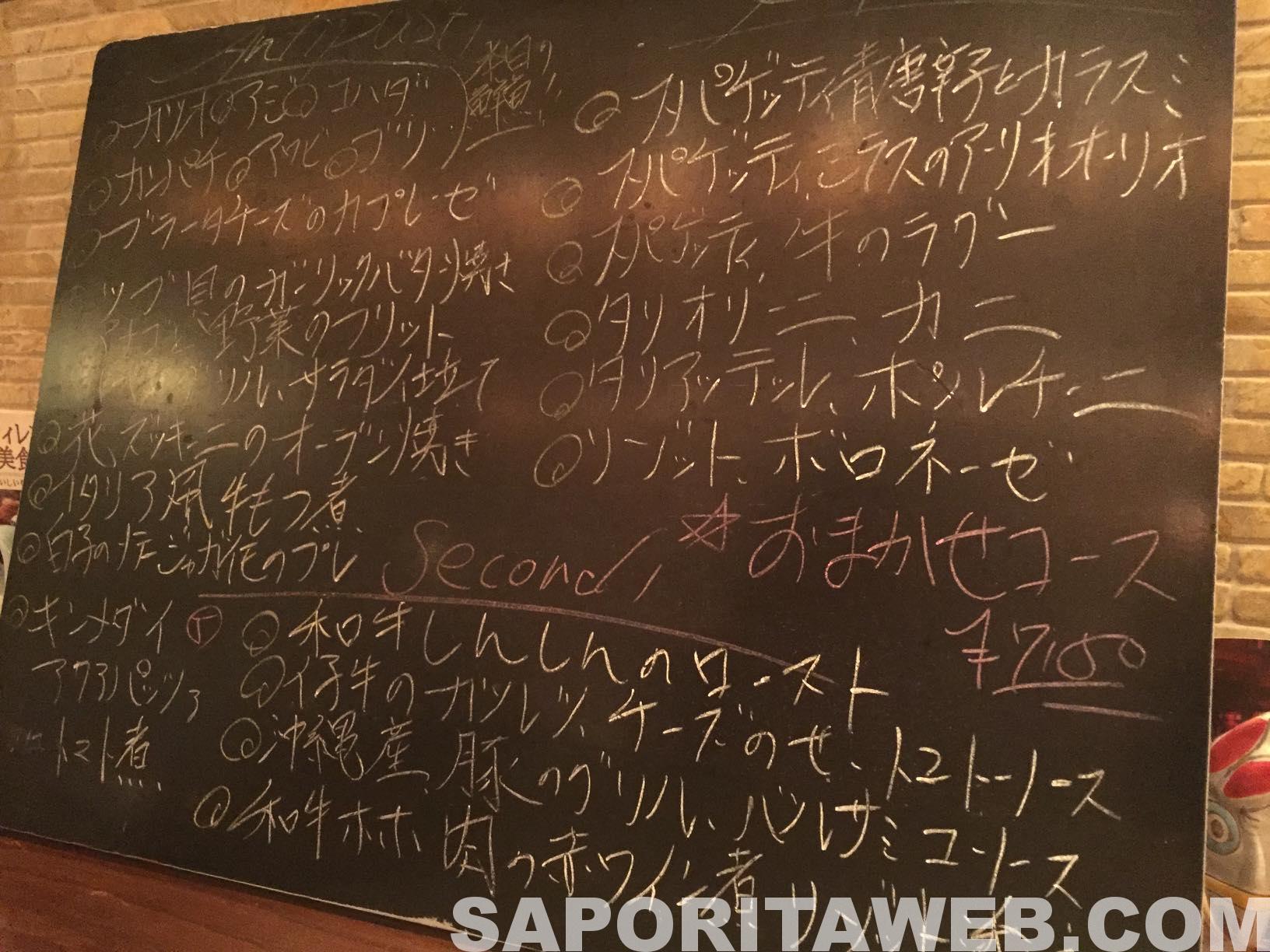

東京のイタリア料理店について語るとき「**州料理の店」「@@地方料理の店」というような表現を耳にすることがよくある。例えばトスカーナ、シチリア、ピエモンテ、そうした土地に長く暮らしたシェフが日本で店を開くと、強い郷土愛を前面に押し出したイタリア料理店になることが多いのも事実だろう。それはある土地に長く暮らしたからこそ掘り下げることのできる料理哲学表現であり、料理のみならず食材や文化、歴史も熟知しており、ある意味専門職でもある。かつてガンベロ・ロッソ誌の創始者ステファノ・ボニッリは「イタリア料理において日本は21番目の州である」と語ったがこれはお世辞でもなんでもなく、事実これほどまでにイタリア料理店が数多く、しかも各地方料理ごとに細分化され特化しているのはNYをのぞけば世界で東京だけである。しかしふとイタリアが恋しくなったときに食べたくなるのは特定地方の料理ではなく「イタリアの」料理なのではないだろうか。シチリア風前菜も食べたいし、肉ならばやはりトスカーナ風、冬ならミラノ風の煮込みがいい。そんな欲張りな思いを満たしてくれる店を東京中見渡して探したとき、やはり真っ先に思い浮かぶのは岡村光晃シェフの「ケ・パッキア」になる。 「ケ・パッキア」はトラットリアであり、グランドメニューもさることながら黒板に手書きされた日替わりメニューを見ればそのシンプルなコンセプトが理解できるだろう。決して難解なイタリア料理用語は使わずに極力誰にもわかりやすく、そしてダイレクトに食欲を刺激するような表現だ。イタリア料理が食べたくなったとき脳に響くのは決して「テスタローリ」「マッコ・ディ・ファーヴェ」「ファルソマグロ」(例えば、だが)という表現ではなく「カツレツ」「ガーリックバター焼き」「チーズのせ」という表現なのだ。とはいえ岡村シェフは決して郷土料理を軽視しているのではなく、年2回はイタリアで郷土料理を徹底的に食べ歩き、自分の立ち位置をつねに確認している。これについてきちんと質問したことはないが、おそらくは一番リスペクトしているのはシチリア、トスカーナ、そしてミラノ、ローマ、近年ではナポリ周辺やマルケ。イタリアでの修行経験がないだけに、むしろかえってリベラルに一歩引いたところからイタリア料理全体を俯瞰している、そんな懐の深さを料理からは常に感じる。この日食べたのは前菜の「プロシュット・アロスト」と例によって寿司屋並みのクオリティの「魚の前菜」で、アワビ、戻りガツオ、そしてブリ・ジェノヴェーゼ。パスタは「青唐辛子とボッタルガのスパゲッティ」古いイタリア料理ファンからすれば、クチーナ・ヒラタ以来青唐辛子のスパゲッティはもはや麻布十番の伝統料理の域に達しつつあるのではないかとも思う。この日はドルチェで終わりにしたが「モンブラン、メリンガータ、アマレット・プリン」の3種盛り。 「ケ・パッキア」で忘れてはいけないのが小田ソムリエのサービス。サービスがいまひとつ行き届かない店に行った時「ああ、ここに小田くんがいたら」と話すことがしばしばあるのだが、彼の上から目線ではなく控えめ、かく的確でプロフェッショナルなサービスは自分の中でイタリア料理店におけるサービスの基準点となっている。つまり小田ソムリエ以上か以下か、で満足度に大きな違いが出るのだがいまのところ小田ソムリエ以上のサービスマンがいる店はどこか?と問われたらしばし答えに窮することは間違いない。SAPORITAをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。